下肢切断者の“走りたい”という思いを叶える「陸上教室」

まもなく、共生社会について考える一週間がやって来ます。毎年12月3日から9日が「障害者週間」、そして最終日の12月9日は「障害者の日」です。この期間は、障がいのある方々への理解を深め、誰もが自分らしく生きられる共生社会の実現を考えるために設けられています。日本は2014年に国際連合の「障害者権利条約」に批准し、障がいのある方が生涯を通じて教育・スポーツ・文化など多様な学びの機会に親しむことができるよう、環境整備を進めてきました。その流れを受け、2017年には「障害者の生涯学習支援活動」の普及と発展に貢献した個人・団体を顕彰する、文部科学大臣表彰制度が創設されるなど、社会全体で支援の輪が広がっています。

このたび、こうした趣旨に合致する取り組みとして、新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科が実施する「障がい者陸上教室」が、文部科学大臣表彰「奨励活動表彰」を受賞することとなりました。表彰は「障害者の日」の12月9日に行われる予定です。

義足で走る夢の実現へ―新潟医療福祉大学の挑戦

NSGグループの新潟医療福祉大学では、2007年に医療・福祉系の大学として初めて「義肢装具自立支援学科」を設置しました。2019年には国内の大学として初めて、そして現在も唯一となる「国際義肢装具協会(ISPO)認定校」となっています。

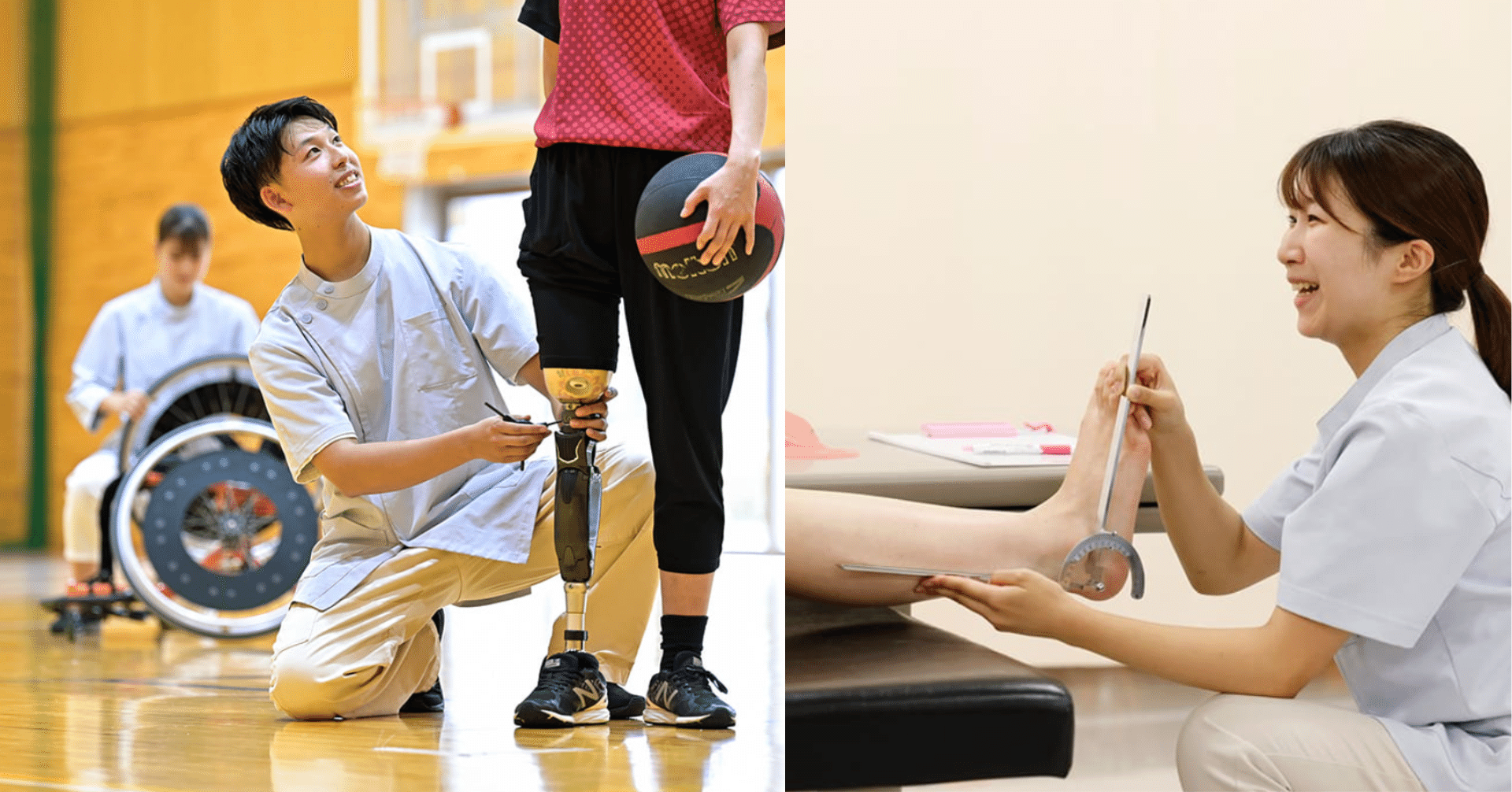

義肢装具自立支援学科は、義肢装具士の国家資格取得を目指す専門職養成課程です。医療・福祉・工学の知識を横断的に学びながら、義足や義手、装具、車いすなどに関する専門性を高め、障がいのある方の自立を支援する人材を育成しています。

2017年、同学科では、「義足で走りたい」という下肢切断者の方の声に応えるかたちで、「障がい者陸上教室(通称:NUHW ParaTFC)」を立ち上げました。

走るために欠かせない一方で高額なスポーツ用義足は、現行の補装具費支給制度では対象外です。入手のハードルが高く、専門家の支援や安全に走れる施設も限られているため、スポーツに挑戦したくても一歩を踏み出せない方が少なくありませんでした。そこで義肢装具自立支援学科では、「障がい者陸上教室」を契機に、スポーツ用義足や義足部品の貸し出しを開始。義肢装具士の資格を持つ教員と学生スタッフによる義足の調整、ストレッチ、走り方のレクチャー、指導者育成、大学施設の開放など、障がいのある方が安心してスポーツ活動を楽しむことができる環境整備を進めてきました。

教員と学生が協働して「障がい者陸上教室」の企画・運営を担い、新潟医療福祉大学の社会連携推進センター・同窓会支援室・スポーツ振興室との連携のもとで活動を行っています。さらに、近隣の義肢装具製作企業・NPO法人や医療機関、新潟県障がい者スポーツ協会などとの連携により、地域に根差した持続可能な支援体制を築いています。

共生社会の実現に向けて~障害を持つ方の生涯学習と挑戦を支える~

義肢装具自立支援学科の取り組みは、「義足で走りたい」という思いを実現することに留まりません。「障がい者陸上教室」には、障がいのある方だけでなく、地域の方々やご家族など、健常な方々も参加しています。学生は、障がいの有無を超えてスポーツを楽しめるレクリエーションの企画・運営にも取り組み、実践を通して学びを深めています。参加者同士がスポーツを楽しみながら共通のコミュニティに集うことで、障がいを取り巻く環境やパラスポーツへの理解促進にもつながっています。

今回の受賞は、こうした連携機関や地域、参加者の皆様と共に築いてきた協働の成果であると思います。取り組みを評価いただけたことは大変光栄であり、今後の大きな励みとなりますが、ここで終わりではありません。ゴールではなく、新たなスタートラインに立ったものと捉え、取り組みの輪をさらに広げていくことが重要だと思います。

一人ひとりが自分らしく学び、挑戦できる機会が開かれていること、それが共生社会の土台であり、地域の力になります。NSGグループは、教育・医療・福祉・スポーツといった多様な分野において、誰もが生涯にわたり学び、挑戦し続けられる社会の実現に向けて、これからも取り組んでまいります。 〆