- What's NSG

- サステナビリティ

中学校の部活動の地域移行に向けて!新潟医療福祉大学の先進的な取り組みと、地域スポーツの未来

- 事業領域

- 大学・大学院

文部科学省・スポーツ庁の地域連携・地域クラブ活動への移行に向け 、全国の中学校で部活動の地域移行を検討していますが、その中でも新潟県は先進的な取り組みを進めています。現在、どのような課題があるのか、新潟県が進んでいる理由は何か、そして新潟医療福祉大学が果たす役割とは。これらの疑問に答えるべく、新潟医療福祉大学副学長・健康科学部長であり新潟県部活動改革検討委員会座長の西原康行さんにお話を伺いました。

新潟県は、全国でも先進的な部活動の地域移行を推進。

― 全国的な「中学校の部活動地域移行」の取り組みについて教えてください。

西原 全国で文部科学省の方針に基づき、部活動の地域移行が進められています。これは、従来学校の先生が担っていた部活動の指導を、地域のスポーツクラブや指導者に移行するというものです。全国の市町村では「部活動の地域移行推進計画」を策定し、その実現に向けた準備を進めています。

― 令和8年末までに休日の部活動の完全地域移行を目指すことになっていますが、進捗状況はいかがですか。

西原 全国1770の市町村の約9割が推進計画を策定済みです。しかし、実際の移行がスムーズに進んでいるかというと、地域によって進捗には大きな差があります。その中でも新潟県は先進的な取り組みを展開している県の一つです。

― 新潟県が他県に比べて進んでいる理由は何でしょうか。

西原 その理由はいくつかありますが、特に大きな要因は「行政機関、大学、スポーツ団体等の連携が強い」ことです。新潟県では、行政機関だけではなく、本学をはじめとする大学や地域のスポーツ協会・団体が一体となり、積極的に協力しています。この「官民学の連携体制」が構築できていることにより、移行が円滑に進んでいるのです。また、新潟県では総合型地域スポーツクラブの整備が全国でも充実していることも、大きな強みです。それらのクラブが部活動の受け皿として機能しています。

― 現在、部活動の地域移行において、どのような課題があるのでしょうか。

西原 部活動の地域移行には、3つの課題の解決が求められます。

①指導者不足解消と指導者の質の向上

学校の先生に代わってスポーツクラブや地域の指導者がその役割を担うことになりますが、指導者の数や指導経験のある人材が不足しています。加えて、指導者の「質」も重要です。

②保護者の経済的負担の問題

これまで、公立中学校の部活動は基本的に無償でした。しかし、地域のクラブや指導者が指導する場合、運営費が発生し、保護者の経済的な負担が発生します。その管理方法については慎重な議論が必要です。

③移動手段の確保

地域のクラブに移行すると、活動場所が学校以外になることが増え、移動が問題となってきます。都市部は公共交通機関が整っているため対応しやすいですが、地方では移動手段が限られ、大きな課題です。

新潟県では、これらの課題を踏まえ、具体的な解決策を実践しています。

大学の強化指定クラブの学生が主体となり、中学生に直接指導。

― 具体的に、新潟医療福祉大学ではどのような取り組みを行っているのでしょうか。

西原 本学では、以前から各強化指定クラブの学生が県内の学校の部活動を指導していました。それは各部が単独で行ってきたもので、一体的で継続的な仕組みづくりが課題でした。

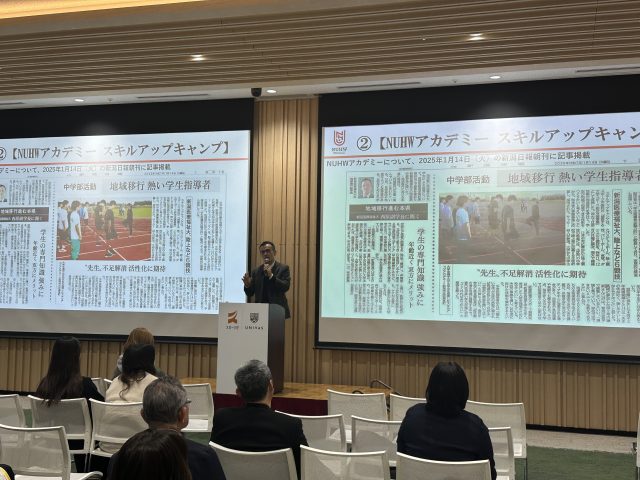

― そこで、「スキルアップキャンプ」というプロジェクトを行ったわけですね。

西原 はい。2024年11月に開催された取り組みで、スポーツ庁委託事業として一般社団法人大学スポーツ協会(UNIVAS)から公募のあった、令和6年度「大学スポーツ資源を活用した地域振興モデル創出支援事業」として実施したものです。内容としては、地域の中学生に対して、本学の学生がより集中的なトレーニングを提供するプログラムで、現在は新潟市北区を中心に展開し、競技としてはサッカーやバスケットボールなどの6種目があります。競技レベルの向上を目指す中学生にとって貴重な機会となるだけでなく、学生にとっても将来スポーツ指導者を目指す際に実践的な経験を積める絶好の場となりました。

― 開催した感想や、今後の予定を聞かせてください。

西原 学生たちのモチベーションが高く、また地域の中学生たちからも多くの参加があり、各スポーツの技術を学べたことが好評でした。さらに、実際にこの取り組みを継続的に行うことが可能であるという確信も得られました。そのため、今後はこの活動を本格的に推進し、エリアも拡大していく予定です。

― 本格的に活動を進める上で課題はありますでしょうか。

西原 学生の指導スキルを、より向上させていく必要あると考えています。そこで、本学では「指導力を向上させるための研修プログラム」を充実させようとしています。これは単に技術指導の場を増やすだけでなく、教育的な視点を取り入れたプログラムを構築し、学生が指導者として成長できるように支援するものです。

― 具体的にどのような形で実施されるのですか。

西原 教員免許を取得する学生向けの授業内でも指導技術を学ぶことはできますが、実践的な指導力を身につけるにはさらなる工夫が必要であると考え、本学独自の研修プログラムを設けました。特に、大学の強化指定クラブの教員が関与し、学生に「コーチングの基礎知識」や「実践的な指導技術」を学ぶ機会を提供します。

― そのほか、遠隔地の指導者不足への対応策も必要だと思いますが。

西原 新潟県内には、山間部など指導者の確保が難しい地域があります。そこで、ICTを活用した指導を計画しています。例えば、生徒たちの野球のバッティングやピッチングなどのフォームを撮影して送信してもらい、大学の監督や学生たちがその映像を分析して、適切なアドバイスをフィードバックするという仕組みです。このプロジェクトは新潟県と連携し、国の実証事業として進めていきます。全国でも初の試みであり、成功すれば他の地域にも展開できると考えています。

官民学がワンチームとなり、部活動の地域移行をサポート。

― 新潟医療福祉大学では、行政機関や地域のスポーツ団体とどのような連携を進めていますか。

西原 新潟市北区では、行政や中学校の校長会、同じNSGグループの一員でもある「オールアルビレックス・スポーツクラブ」とも協力しながら、地域のスポーツ環境の充実を図っています。毎月1回、関係者が集まる調整会議を開き、子どもたちのスポーツ活動のあり方を議論しています。今後は、各アルビレックスをはじめとしたプロスポーツクラブや大学、専門学校とも連携しながら、指導の拡充を図っていきたいですね。

― 企業との連携も動き始めているようですね。

西原 はい。例えば日本郵政株式会社では、郵便局員にスポーツ指導者の資格を取得させ、兼業として地域のスポーツ指導を担ってもらうという試みを進めています。本学の学生も、卒業後は全国各地で一つの仕事を持ちながら、終業後は地域のスポーツ指導員になってもらえたらということを意識しています。

― 全国の大学は部活動地域移行にどのように取り組んでいるのでしょうか。

西原 先日、全国の大学がそれぞれの取り組みについて発表する機会がありました。その中で、私たち新潟医療福祉大学も登壇しました。この場で発表があったのは、いくつかの大学では部活動の地域移行の取り組みが思うように進んでいないということです。具体的には、地域クラブとの連携が難航していたり、地域との調整に苦戦したりしており、実際の運用面でさまざまな課題に直面しているようです。一方で、本学の取り組みは、地域と密接に連携しながら、無理のない形で少しずつ移行を進めている「地に足の着いた活動」が高く評価されました。

部活動地域移行がもたらす「地域づくり」の新たな視点。

― 部活動の地域移行には、地域づくりに関わる側面もあると聞きました。

西原 その通りです。部活動の地域移行は、単に学校の先生から地域の指導者へと役割を移すだけの話ではありません。本質的には、「地域そのものの在り方を見直し、根本からまちづくりを変えていく」という視点が求められます。私は以前、ドイツを訪れた際に、地域が主体となって子どもたちのスポーツ環境を整備する姿を目の当たりにしました。日本でも、部活動の地域移行を通じて、「多くの人々が子どもたちの育成に関わるようになれば」と考えています。

― あらためて大学がこの取り組みに参加する意義について教えてください。

西原 大学は、地域社会に貢献する役割を担っています。特に新潟医療福祉大学では、スポーツを学ぶ学生がたくさんいて、将来スポーツ指導者を目指す者も少なくありません。そのため、学生にスポーツ指導を通じた地域づくりの意識を持たせることを重視しています。これにより、将来的にスポーツ指導者になる場合でも、技術指導者ではなく、「地域のスポーツ環境を支えるリーダー」としての役割を果たせるようになってもらいたいですね。

加えて、本学は2025年度より、スポーツ庁とともに「学生によるICTを用いたスポーツ指導の実証研究」に取り組みます。これは日本初の取り組みであり、本学から全国に普及していけばよいと思っています。

― 部活動の地域移行を通じて、どのような地域貢献ができればとお考えですか。

西原 こうした地域全体でのスポーツ環境の整備が進めば、子どもたちが大人になってからもスポーツを楽しみ続けることができる社会が実現します。これは、学校教育の枠を超え、「生涯スポーツ」や「地域文化」としてのスポーツの発展にもつながるのです。その実現のために、私たち新潟医療福祉大学が果たすべき役割は大きいと考えています。これからも地域と連携しながら、その実現に向けて積極的に取り組んでいきます。

新潟医療福祉大学

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ6学部15学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げて組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を誇っています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

〒950-3198 新潟市北区島見町1398番地

TEL:025-257-4455 / FAX:025-257-4456

https://www.nuhw.ac.jp

- 事業領域

- 大学・大学院

- キーワード

- #地域と共に